こんにちは、ヒメです。

なんの予備知識もなく、プエブラ滞在中に出かけたMuseo International del Barroco「国際バロック美術館」。

帰国後、図書館にて、 Casa BRUTAS 特別編集の「世界のベストミュージアム」をペラペラっとめくっていると、なんと!こちらの美術館が載っていました。

こちらを訪れた時、無知な私でさえ、その印象的な建築にとても惹かれたと同時に、なんとなく、すでに出会っていたような気がする感覚をもった美術館でした。

そのなんとなくな感覚の正体を、帰国後に前出の雑誌で知ることとなり、図書館で思わず「あ~っ!」と叫びそうになりました。

そんな、思い出に残る美術館をシェアしたく、メモしておきますφ(..)

Contents

Museo International del Barroco「国際バロック美術館」

プエブラのセントロからタクシーで20分ほど、あまり便利とは言えない場所にあります。

ごくごく普通の地方都市的なメキシコの風景のなか、いきなりのモダンな建物に、一瞬プエブラにいるのを忘れました。

なんとなく東京に戻ってきた感じ(こう感じた理由は↓後半に)

光の差し込む広々とした空間の美術館内は、常設展示が7つ、期間展示2つにわかれていています。

バロック時代の概要を、芸術だけでなく音楽や建築など幅広い要素からインタラクティブに知ることのできる美術館。

メキシコにバロック美術館?

なぜメキシコでバロック美術館なのだろう?と思われる方いらっしゃるかな?、いちおうざっくり書いておきます↓

バロックってなに?

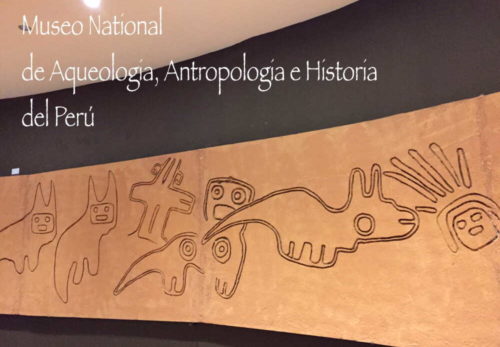

ざっくりいってしまえば、バロックとは16世紀イタリアから始まった、彫刻、絵画、文学、建築、音楽の芸術様式のことです。

そのイタリアからヨーロ国へ広まった芸術様式バロックは、スペイン人のエルナン・コルテスによってメキシコに持ち込まれることになるのです。

そう、エルナン・コルテスがメキシコへ侵攻し、その後の300年もの間、メキシコは植民地となったからですよね。

植民地支配を安定させるため、スペイン人は先住民に対してキリスト教を布教する目的で教会を建設しました。

ですが、先住民のひとたちの手で造られた教会は、ヨーロッパのそれとは違う独自のものになっていくのです(そこを考えてみると大変興味深いですよね)。

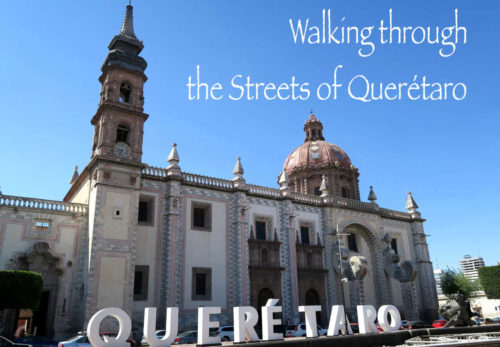

ウルトラバロック(写真家の小野一郎さんがつけられた造語、ぴったり)とも呼ばれるメキシコの教会。

メキシコを旅して教会や大聖堂などを訪れると、説明されなくても、ん?これはヨーロッパや、他の中南米諸国で見てきた教会とは、ずいぶんとちがうな、ってわかりますよね。

私は初めてメキシコの教会へ入ったとき、その違いや独特の装飾に魅了されたのを覚えています。

スペイン人が持ち込んだので、「イスラム教の影響もみられるのかな」「どのあたりに先住民のひとたちの文化や美意識などがあらわれているのだろう」などと、とても興味が湧きました。

子供から大人まで楽しめる多様な展示

館内は、バロックに関しての単なる美術品の展示ではなく、インタラクティブな展示となっています。

ショートムービーの上映、タッチパネルなどを用いたデジタル解説、プロジェクトマッピングなどなど、展示の仕方も多様で、子供達でも十分楽しめる美術館だと感じました。

また、「国際バロック美術館」ではありますが、企画展では現代アートが展示されていました(展示は時期により変わります)。

陶磁器の展示から、その歴史から世界の流れを総体的に観察できたり↓

企画展では↓洗練された現代アート作品を鑑賞でき、とても楽しかったです。

光と影を感じる建築の正体は?

そして、この大変印象的な美術館の建物。

私は美術館や博物館を訪れるのが好きなのに、その知識を問われると、なんとも恥ずかしいくらい知識がありません。

その上、じっくり旅のプランを練って旅行するタイプではなく、いつも行き当たりばったり、その時の気分や状況で行先を決めます。

なので、こちらも誰がデザインしたのかも知らず、どのような意図をもって建築されたなどということを全く知らずに訪れました。

ですが、そんな無知な私でも圧倒的に魅了されたこの建築。

その外観、デザインだけではなく、館内に足を踏み入れた時から感じる光、眩い光が差し込む教会の窓をも連想させます。

差し込む光を眺めながら、これは、バロック時代の光と影の明暗法を表しているのかな?そんなことを思いました。

そして、この建築に惹かれる理由が、どうもそれだけではない印象をも受けました。

館内の、上から光が差し込む水玉の壁、この場所を見上げた時(左下の写真)、なんか見たことあるというか、こんな場所に立ったことがあるような感覚になりました。

そんな思いでしばらく光を眺め、その何かを思い出せないまま、このときは写真に収めたのですが、、、

それが、冒頭の図書館で見た雑誌により明らかになったことです。

そう、ここは有名な日本人の建築家、伊藤豊雄さんの設計だったのですね。

それを知って、「あーっ!」となりました。

そうなんです、銀座にあるミキモトビル↓

ここは、よく通る場所で、いつも視界に入り込んでいたビル。

印象的なビルなので、幾度となく見上げたことのある場所だったのです。

だから、あの美術館に入ったとき、なんだか東京にいるような感じがしただなと思いました。

ということで、その素晴らしい建築を含め、美術館巡りが好きなかたには、おすすめなプエブラの観光スポットです。

観光メモ

中心部から少し離れており、タクシーで約20分くらい、80ペソでした。

周りには、他に観光スポットなどもなく、美術館にあまり興味がないかたにはおすすめの観光ではありません。

■Museo International del Barroco【国際バロック美術館】

開館時間:10:00~19:00 月曜日休み。

入場料:80ペソ 日曜日無料

プエブラでバロック体験

バロックも教会も興味がないというかたにでも、こちらはぜひとも訪れてほしいおすすめの素晴らしい場所はこちら

↓El templo conventual de Santo Domingo de Guzmán【サントドミンゴ教会】

知らなければ通り過ぎてしまいそうな、その地味な外観からは想像もつかない、内部の豪華絢爛装飾のプエブラ・サントドミンゴ教会。

プエブラに来たら絶対訪れる観光スポットですよね。

特に、教会の奥にある、ロサリオ礼拝堂(Capilla del Rosario)の、そこから放たれる眩い光は、ただの光ではありません。

神秘的な、超越的な世界へ情動的に導くというような、これぞまさにバロック美術の本質を感じるような場所。

こちらはセントロのフラッと立ち寄れる場所にありますので、ぜひとも、その光を体験してみてほしいなと思います。